以太网最早是由施乐公司的Palo Alto研究中心在1970年开发出来的。它是1980年发布的IEEE 802.3规范的技术基础。该规范发布后不久,数字设备公司、Intel公司和施乐公司联合并发布了以太网规范2.0版,作为和IEEE 802.3兼容的后继版本。现在,以太网和802.3规范一起占有了局域网协议的最大市场份额。如今,术语“以太网”经常用于表示所有和以太网规范相一致的载波侦听多址访问/冲突检测(CSMA/CD)局域网,也包括IEEE 802.3协议。

最早开发时,以太网的设计是定位在长距离、低速网络和专用的、同一室内的超高速数据网络之间的一种技术。以太网适用于必须承载分散、突发高数据流量的局域通信介质。

以太网和IEEE 802.3采用了同样的技术,它们都是CSMA/CD局域网,在CSMA/CD局域网上的工作站可以在任意时间访问网络。在发送数据之前,CSMA/CD工作站先“侦听”网络,看网络是否已被占用,如果是,该工作站等待而不即刻发送,否则工作站开始发送。当两台工作站分别侦听网络通讯状况时,双方都没有“听见”,从而同时发送数据时,两台的工作站的发送过程都被损坏,这样,这些工作站必须在一段时间后重新一次发送。退避算法(Backoff)决定发生冲突的工作站何时重新发送,CSMA/CD工作站能够检测到冲突,所以知道该何时重传。

以太网IEEE 802.3 LAN都是广播网络,也就是说,无论工作站是否发送目的地,它们都可以看到所有的帧。每一台工作站必须检查接收到的帧,以决定自身是否为目的地,如果是,这一帧才被传递给高层协议加以适当处理。

以太网和IEEE 802.3局域网之间只有细微的差别,以太网提供的服务相当于OSI参考模型的一层和二层,而IEEE 802.3规范针对的是物理层(一层)和链路层(二层)的信道访问部分,而没有定义逻辑连接控制协议。以太网和802.3都是在硬件中实现的,这些典型协议要么在宿主计算机的接口卡上物理实现,要么是在宿主机主电路版的电路中加以实现。

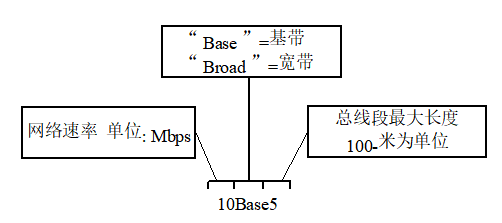

IEEE 802.3规范指定了不同的物理层,而以太网仅定义了一种。每一种802.3物理层协议都有相应的名称指出其概要特征。IEEE 802.3物理层名称编码要素如图10-1所示。

图10-1:IEEE 802.3物理层命名组件

以太网版本2和IEEE 802.3特征如图10-2所示:

图10-2:以太网版本2和IEEE 802.3物理特征

|

特 性 |

以太网值 |

IEEE 802.3 |

||||

|

10Base5 |

10Base2 |

10Base5 |

10BaseT |

10Broad |

||

|

数据速率 (Mbps) |

10 |

10 |

10 |

1 |

10 |

10 |

|

信号方法 |

基带 |

基带 |

基带 |

基带 |

基带 |

宽带 |

|

最大跨度 (M) |

500 |

500 |

185 |

250 |

100M无蔽屏双绞线 |

1800 |

|

介 |

50-欧 同轴粗缆 |

50-欧 同轴粗缆 |

50-欧 同轴粗缆 |

无蔽屏 双绞线 |

无蔽屏 双绞线 |

无蔽屏 双绞线 |

|

拓扑结构 |

总线 |

总线 |

总线 |

星形 |

星形 |

总线 |

以太网最接近于IEEE 802.3 10Base5协议,这些协议都规定在终端工作站到实际网络介质之间用一条连结线使用总线拓扑结构相连。在以太网中,该连线叫做收发器电缆(transceiver cable),该电缆与连接到物理网络介质的收发器设备相连,IEEE 802.3配置与此很相象,不过其连结电缆被称作访问单元接口(AUI),而接收器被称作介质访问单元(MAU)。在802.3协议和以太网中,连接电缆都是在终端工作站上连线到接口板(或者接口电器)的。

以太网和IEEE 802.3帧格式如图10-3所示:

图10-3:以太网和IEEE 802.3帧格式

|

以太网 |

|||||||

|

字段长度 (字节数) |

7 |

1 |

6 |

6 |

2 |

46-1500 |

4 |

|

|

前导码 |

SOF |

目的地址 |

源地址 |

类型 |

数 据 |

FCS |

|

IEEE 802.3 |

|||||||

|

字段长度 (字节数) |

7 |

1 |

6 |

6 |

2 |

46-1500 |

4 |

|

|

前导码 |

SOF |

目的地址 |

源地址 |

长度 |

802.2帧头和数据 |

FCS |

|

SOF=帧起始定界符 FCS=帧校验序列 |

|||||||

以太网和IEEE 802.3帧都以0、1相间序列的前导码开始,其报头告诉接收工作站一个帧数据的来到。

以太网和IEEE 802.3帧中目的地址以前的字节都是帧起始定界符(SOF),这一字节以两个连续的“1”结尾,用以同步所有在LAN上的工作站接收帧。

紧跟在以太网和802.3局域网前导码之后的都是目的地址字段和源地址字段,它们的地址都有6字节长。地址由以太网和IEEE 802.3的接口卡决定。地址的前三个字节由IEEE分配给制造厂商,而后三个字节由以太网或IEEE 802.3供应厂商指定。在帧格式中,源地址始终是单一节点的地址,而目的地可以是单一地址,多地址(发给一组目的节点)或者广播方式(所有节点)。

在以太网的帧中,跟在源地址后面的是类型字段,它指出用以接收以太网处理后数据的高层协议。

在IEEE 802.3的帧中,跟在源地址之后的两个字节是长度字段,它指示该字段之后帧校验字段之前的数据长度(以字节计)。

跟在类型/长度字段之后的是实际的数据段。当物理层和链路层处理完毕后,这些数据最终送给高层协议。在以太网中,高层协议由类型字段标识,而802.3中,高层协议域在帧格式的数据部分加以定义。如果在帧中所带数据长度不足64个字节,还必须加入填充字节以确保数据段至少64字节长。

在数据字段之后是4个字节的FCS域,它给出了一个循环冗余校验值(CRC),CRC由发送设备生成,并被接收设备重新计算,以校验所传送过程中帧可能的损坏。